砂漠で水を作り出す!電気を作るだけじゃない風力発電や太陽光発電

砂漠で水を作り出す!電気を作るだけじゃない風力発電や太陽光発電

水を得るには井戸を掘るか、雨を待つかしか考えたことがなかったが、もっといろんな方法があるんだよね。この技術が普及すれば、何もない砂漠で水に困らなくなるかもしれない。

2012年4月17日 22:19

最近、電力や発電関係の記事を書いきまくってる気がするが、今回紹介するのはスゴイ大発見な気がする。まったく新しい電気の作り方が見つかったよというものです。

理科とかで習うのは、コイルと磁石を使って、磁石を回すことで電気を発生させる電磁誘導ってやつですね。

他にも電気を発生させる方法としては、電気化学反応、たしかグレープフルーツと銅板で電気を発生させるのは、この電気化学反応だったような。

あと、光起電力効果ってのがあるが、太陽光発電がこれに該当するよね。聞いたこと無い言葉で、ゼーベック効果というものもある。地熱発電とかのことかな。

意外と電気を発生させる方法ってこの他にもいろいろあるんだねって改めて思ったわけだけど、また新しい電気の作り方が見つかったよって話です。

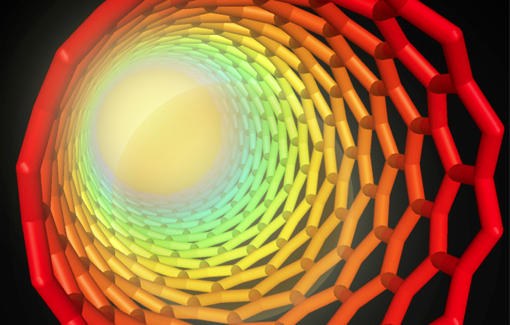

ちょっとね、内容が難しいんだが具体的なところをMIT,カーボン・ナノチューブを用いた新しい発電現象を発見という記事から引用して、後で噛み砕いてみる。

多層カーボン・ナノチューブ(MWCNT)を,プラスチック爆弾の主材料として知られるシクロトリメチレントリニトロアミン(RDX)でコーティングし,その一端にレーザ半導体で「火」をつける。すると,熱の波が導火線のようにMWCNT上を高速に移動する。

その移動速度は温度2860Kの場合に2m/s以上で,「一般の化学反応速度の1万倍」(MIT)である。

Strano氏らは,この波と同時に非常に大きな電力が作り出されることを発見した。

カーボンナノチューブの上をすごい勢いで火(熱)が移動することで電気が発生する…ってかみ砕きまくってみました。

正直、どんな発電なのか動画でもあればちょっとは考えられたんだが、どれほどの大きさでどれほどの電力を発生させることができるのか分かればなぁ。

専門家はなんて言っているかというと、

米粒大の超小型センサや体内に埋め込み可能な電子機器など,あるいは空気中にばら撒いて使う環境センサなどに使えるのではないか

といっていて、余計によくわからない。

一番、すごいと思ったのが、漏電したり放電したりしないって点。

電池って何年かすると、電池の内容量が減るが、それがないってこと。

この点だけで言えば、蓄電するにはもってこいのモノなんだが。

今の時代、原子力や火力といった様々な発電技術があるが、こういった新しい発電方法が見つかるとなると、数十年後には全く考えてもいなかった新しい発電所ができるのかもしれない。

もしかしたら小さい施設で原子力発電所以上の莫大なエネルギーを発生させる発電所ができるかもしれない。環境にいいかどうかは別として。

そんな想像したことのない未来が見えるニュースのように自分には聞こえ、すごいなぁって思ったわけだ。

砂漠で水を作り出す!電気を作るだけじゃない風力発電や太陽光発電

砂漠で水を作り出す!電気を作るだけじゃない風力発電や太陽光発電水を得るには井戸を掘るか、雨を待つかしか考えたことがなかったが、もっといろんな方法があるんだよね。この技術が普及すれば、何もない砂漠で水に困らなくなるかもしれない。

強力な風を求めて移動する風力発電所!現段階で約2倍の電力供給を達成

強力な風を求めて移動する風力発電所!現段階で約2倍の電力供給を達成風を求めて向きを変える風力発電の風車はあるよね、確か。今回紹介する風力発電所はかなり大胆。風を求めて移動するんだって。発電所が動くってどういうこと?

自宅のテレビのリモコンが単4電池で、しかもコンビニに単4電池が置いてない。交換するのが面倒と思ってしまう、そんな自分にとってはうれしい技術だ。

Webカメラで顔を見れば心臓が健康かどうか判断できる

Webカメラで顔を見れば心臓が健康かどうか判断できるコンピュータは自分の知らない事を知っている。でも自分の身体の事は自分が一番知っている。・・・今まではね。遂に身体の状態まで分かってしまう・・・Webカメラで顔を撮影しただけで。

遠隔操作、時間、方向や温度でON/OFFできる超高機能な電池Batthead!充電して再利用も可能

遠隔操作、時間、方向や温度でON/OFFできる超高機能な電池Batthead!充電して再利用も可能電池と聞くと、電力を供給するだけの”単純”なイメージがあるが、Battheadは、その電池のイメージを払拭するくらい大幅にグレードアップして、”高機能”で”高性能”な電池が誕生しそうです。

どんな電化製品もスマートフォンでON/OFFできるようになる?電池の代わりにTethercellを入れるだけ

どんな電化製品もスマートフォンでON/OFFできるようになる?電池の代わりにTethercellを入れるだけ最新の電化製品ならスマートフォンで遠隔操作で電源をON/OFFできる機能があるかもしれない。だが、オモチャや小さな電化製品にそんな機能が付いているはずがない。

上空300mに浮かぶ風力発電所!実用化に向けて実験を開始

上空300mに浮かぶ風力発電所!実用化に向けて実験を開始大規模な建設工事も必要なく、従来の風力発電よりも発電効率がよい風力発電所が実用化に向けて実証実験を開始したそうです。実用化されれば、今の風力発電の風車が全部この風力発電に置き換わるかもしれない。

なんでコーラで発電しようと考えたのかは・・・ソニーに聞いてみなきゃ分からないけど、別にコーラじゃなくても発電できるんでしょうね。まぁ展示会に出品する為に作られた物ですから。

砂糖が1日も保たないノートパソコンやスマートフォンのバッテリーの問題を解決!?エネルギー密度が高い砂糖電池に期待

砂糖が1日も保たないノートパソコンやスマートフォンのバッテリーの問題を解決!?エネルギー密度が高い砂糖電池に期待毎日充電しても1日と保たないスマートフォンやノートパソコンのバッテリー。リチウムイオン電池よりエネルギー密度が高い砂糖電池がそんな悩みが解決する時は意外と早いかもしれません。